DUROSOIR Lucien

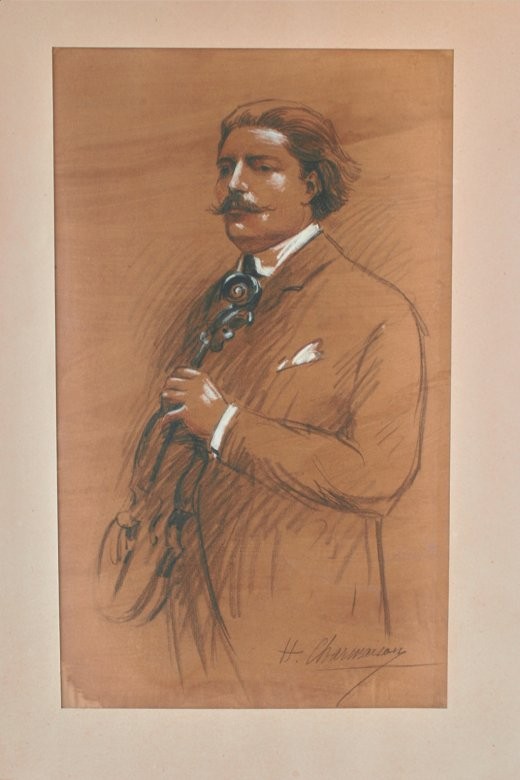

Lucien Durosoir à 50 ans©Luc Durosoir, 2016

Lucien DUROSOIR [1878-1955]

violoniste, compositeur

BIOGRAPHIE

Né en 1878, Lucien Durosoir fit une carrière de violoniste avant de se consacrer à la composition. C’est essentiellement en Allemagne, où il avait perfectionné sa technique auprès des grands maîtres Joseph Joachim et Hugo Heermann qu’il se fit le plus rapidement applaudir. Dès 1899, ses tournées le menèrent également à travers toute l’Europe centrale, la Russie, l’Allemagne et l’Empire austro-hongrois. Il y fit entendre pour la première fois des œuvres de musique française (Saint-Saëns, Lalo, Widor, Bruneau) comme à Vienne, la Sonate en la majeur pour violon et piano de Gabriel Fauré. A l’inverse, il profita de ses tournées en France pour donner, en première audition, de grandes œuvres du répertoire étranger : à la Salle Pleyel le Concerto en ré mineur de Niels Gade en 1899, à la Salle des Agriculteurs le Concerto pour violon de Richard Strauss et le Concerto de Brahms (1903). Partout, la critique fut élogieuse : « …fascine le public par l’élévation et l’élan de son jeu » (Neue freie Press, 11 janvier 1910). « Tous ces morceaux furent exécutés avec la même noblesse et la même beauté de jeu » (Wiener Mittags-Zeitung, 28 janvier 1910). « Il a montré, dans le concerto de Max Bruch, les plus rares qualités de sonorité et de musicalité, et dans le concerto de Dvorak, un style et une virtuosité étonnants. Monsieur Lucien Durosoir, à cette belle séance, s’est classé parmi les meilleurs virtuoses de son époque » (Le Figaro, 19 mai 1904).

La guerre vint brutalement mettre un terme à cette carrière : il en accomplit la totalité dans la 5e Division qui participa aux épisodes les plus meurtriers (Douaumont, le Chemin des Dames, les Eparges). Le général Mangin, qui avait le sens du prestige, favorisa la formation d’un quatuor autour de Lucien Durosoir, premier violon ; Henri Lemoine était au second violon, le compositeur André Caplet à l’alto et Maurice Maréchal jouait « le Poilu », célèbre violoncelle construit dans une caisse de munitions…, qui porte les signatures de Foch, Pétain, Mangin et Gouraud! Cet instrument est actuellement conservé à Paris au Musée instrumental de la Cité de la Musique.

Tour à tour fantassin, musicien, brancardier et colombophile, Lucien Durosoir écrivit tous les jours à sa mère et ce sont plus de deux mille lettres qui sont conservées. Lettres qui décrivent certains des épisodes les plus horribles de la Grande Guerre aussi bien que la vie studieuse des musiciens du « quatuor Mangin », lettres qui jugent la hiérarchie militaire, les conditions de la vie quotidienne des poilus. Le 16 mai 1915, il écrit : « Chère Maman, je ne sais ce que le sort me réserve… mais si je venais à disparaître,…il faudrait t’intéresser à des enfants, à des musiciens ; occupe-toi et soutiens des jeunes violonistes, cela occupera ta vie et sera une façon de me prolonger ». Et le 12 juin de la même année : « Nous avons vécu là une dizaine de jours inoubliables, le dernier mot de l’horreur ».

Lucien Durosoir et André Caplet passèrent ensemble ces années terribles et leur amitié se scella aussi bien dans les tranchées que dans les positions de repli où ils faisaient de la musique. L’idée de composer s’affirme de plus en plus fortement dans l’esprit de Lucien Durosoir. Songeant à la fin de la guerre, il écrit, le 12 septembre 1916 : « Je commencerai la composition afin de m’habituer à manier les formes plus libres, et je donnerai, j’en suis persuadé, des fruits mûrs ». Dès sa démobilisation, en février 1919, il organise son avenir : reprendre une carrière de virtuose, il ne saurait en être question ; profondément affecté par les horreurs qu’il a vues et vécues et quelque peu désabusé du genre humain, il cherche un refuge dans un coin de France pour s’adonner à la composition.

Entre 1920 et 1949, il vécut retiré, loin de Paris et des milieux artistiques ; il se forgea ainsi un art de composer très indépendant des courants dominants et très audacieux. André Caplet ne lui ménageait pas ses compliments et lui écrivait, dès 1922 : « Je vais parler avec enthousiasme à tous mes camarades de votre quatuor que je trouve mille et mille fois plus intéressant que tous les produits dont nous accable le groupe tapageur des nouveaux venus ». Lucien Durosoir a laissé une quarantaine d’œuvres inédites, des pièces pour formations très variées, musique symphonique et musique de chambre, dont une sonate pour piano dédiée à Jean Doyen et un Caprice pour violoncelle et harpe dédié à Maurice Maréchal (« en souvenir de Génicourt, hiver 1916-1917) ». A partir de 1950, la maladie l’empêcha de poursuivre et il mourut en décembre 1955.

Ceci est l’histoire d’une vie

Ceci est l’histoire d’une vie

La vie d’un homme dont la principale singularité fut d’être musicien ; non que les musiciens soient rares au point que l’on puisse dire l’un d’eux « singulier ». Mais cependant, le fait de vouer sa vie à la musique, de la placer sous ce signe, de la plus jeune enfance à la mort, lui confère un ensemble de particularités qui en font une histoire peu banale. Lucien Durosoir, né à Boulogne-sur-Seine le 5 décembre 1878, apprit le violon très tôt et décida, librement semble-t-il, de devenir soliste. Dès lors qu’une ambition enfantine s’avère plus sérieuse qu’une boutade, elle devient l’affaire de l’enfant lui-même, engagé par sa vocation déclarée, mais aussi celle de sa famille sans le soutien de laquelle il ne pourra franchir les obstacles géants qui se dresseront sur son parcours.

La famille du petit Lucien s’est très tôt résumée à sa mère Louise. Son père, Léon Durosoir, bourgeois aisé et cultivé, paya de sa vie un acte que l’on peut dire héroïque : pour sauver un enfant des eaux hivernales du lac du Bois de Boulogne (la glace venait de se rompre sous ses patins) il sauta à l’eau et mourut, une semaine plus tard, d’une congestion pulmonaire. Fils unique d’un enfant unique qui venait de disparaître, Lucien demeurait seul avec sa mère à l’âge de 11 ans. Déjà, il était bien engagé dans l’étude du violon et avait eu plusieurs maîtres qui s’étaient intéressés à lui, le poussant à travailler assidûment.

Louise est une femme fort instruite et d’un caractère presque viril… Elle assume avec détermination ses rôles de père de substitution, d’éducatrice, de répétitrice des professeurs et, plus tard, d’impresario de son fils. Elle a reçu, semble-t-il, une solide éducation musicale qui la rend apte à discuter de musique avec compétence.

Malgré des études secondaires jalonnées de plusieurs renvois de diverses institutions, le sujet Durosoir étant fort indiscipliné et peu respectueux de la hiérarchie, il se révèle rapidement passionné de littérature et de poésie, et curieux des sciences de son temps. Le Conservatoire de Paris, où il est entré par concours dans la classe d’Henri Berthelier, ne le gardera pas plus de six mois ; c’est là en effet qu’il commet sa dernière incartade de potache et qu’il se fait surprendre en train d’imiter la voix haut perchée du directeur, Ambroise Thomas. Qu’à cela ne tienne ! La liberté lui convient mieux que la férule de l’institution et il poursuit ses études, en privé, avec Henri Berthelier. Premier poste à l’orchestre Colonne, l’année de ses 19 ans, parmi les 1ers violons. Il y reste un an seulement, poursuivant son projet de carrière internationale soliste. Un séjour de plusieurs mois à Francfort sur le Main, où il travaille avec le grand maître du violon Hugo Heermann, lui-même disciple de Joseph Joachim. Durosoir rencontre brièvement Joachim qu’il entend aussi en concert et qui incarne l’idéal qu’il veut atteindre. Dès lors, le travail instrumental prend une dimension nouvelle, une ampleur à la mesure des perspectives entrevues. Lucien intègre dans sa mémoire et dans ses doigts tout le répertoire violonistique, se passionne pour les chefs-d’œuvre qu’il découvre, étudie les styles, fait le choix de confronter les œuvres rares (répertoire français du XVIIIe siècle) aux grands « chevaux de bataille » des auteurs allemands (concertos de Beethoven, Brahms, Max Bruch) et se lance dans la carrière. Celle-ci sera brève, à peine 13 ans, mais fulgurante et brillante. Louise prend contact avec les grandes salles de concert, à Berlin, Prague, Leipzig, Vienne, Bruxelles et, ensemble, ils parcourent l’Europe, de capitale en capitale, de succès en succès. L’Europe de ce temps est passionnante, riche de ses cultures ancestrales, variées, brassées mais aussi profondément nationales, stimulée par les rivalités artistiques, la quête de modernités toujours nouvelles. C’est donc en tournée de concerts que se passe la « saison », de novembre à juin. L’été voit l’artiste et sa mère s’installer en Bretagne, dans le petit village de pêcheurs de Port Lazo auquel ils sont fidèles pendant des décennies. Là, Lucien prépare les tournées à venir, explore de nouvelles œuvres et perfectionne ses acquis, recopie les œuvres majeures de J. S. Bach qu’il admire par-dessus tout et dans lesquelles il puise ses premiers enseignements d’écriture musicale. Il sait que l’Europe est malade ; Jules Cambon, ambassadeur de France à Berlin et qu’il connaît bien, lui a dit lors de son dernier concert dans cette ville : « Mon cher Durosoir, je crains bien que nous ne nous revoyions plus en Allemagne… »

Vers la fin de juillet 1914, Lucien commence à Port-Lazo la copie d’une fugue de Bach. Le 1er août la mobilisation générale est décrétée. Le voici, en une nuit – et comme des millions d’autres hommes –, passé du statut de citoyen à celui de soldat. Il fait ses bagages, mais ils ne contiennent ni violon, ni costumes de concert, ni partitions de musique. Arrivé à Caen, lieu de sa première garnison il revêt l’uniforme du fantassin. Il appartient alors au 23e territorial (le 6 octobre il sera muté au 129e R.I. au Havre et c’est le 14 novembre qu’il rejoindra le front à Saint-Thierry dans la Marne). Le voilà soldat, simple soldat…

Il entre dans une guerre dont tout le monde ignore qu’elle sera la Grande Guerre, qu’elle durera 55 mois, qu’elle fera des millions de morts, des millions d’infirmes, des millions de veuves et des millions d’orphelins. Une guerre qui, en détruisant l’Europe, balaiera toutes les valeurs du passé et fera douter les hommes de la capacité de la civilisation à évincer la barbarie.

L’histoire de la Grande Guerre

est un livre dont les pages se comptent par millions ; dans chacune de ces pages, un homme. Un homme parmi ces millions d’hommes emportés dans une immense folie destructrice. Chaque page de ce livre dit de chaque homme son aventure d’abord courageuse et fervente, avant que le doute, puis la lassitude, puis le dégoût ne le rattrapent, et enfin la blessure ou la mort.

Les millions de pages de ce livre disent que cette guerre dépassa non seulement tout ce que l’imagination humaine pouvait concevoir, mais encore tout ce que les chefs de guerre, qui croyaient pouvoir la maîtriser, se seraient crus capables de déclencher, d’orchestrer, de gagner ou de perdre.

Le livre de la Grande Guerre dit la terre engloutissant hommes et murs, arbres et animaux, machines de guerres et frêles silhouettes humaines. Il dit la terre mêlant les sangs ennemis, les râles multilingues des mourants, tandis que dans l’air se dissipent les échos des bruits d’obus, des hennissements, des musiques militaires, des appels et des chants d’oiseaux.

Le livre d’une tuerie à l’échelle cosmique dont certains sont revenus, étonnés. Étonnés et réduits au silence car leurs yeux ont vu l’indicible, leurs oreilles ont entendu l’inouï, leur cœur a vécu l’innommable. Il y a un degré où l’horreur franchit les limites des mots ; seules les images peuvent parler.

Oui, certains sont revenus, étonnés, reconnaissants envers ce qui les a sauvés, qu’ils l’appellent Dieu ou hasard. Certains ont tissé, jour après jour, dans les lettres écrites à ceux qu’ils aimaient, le fil tendu de la vie. Cette vie qui ne tenait qu’à quelques centimètres de distance ou à quelques secondes d’écart par rapport à l’éclat de l’obus, à la chute de la bombe, à l’envahissement de la tranchée. Parlant de ses propres chances de survie, Lucien Durosoir écrit à sa mère avec une rude simplicité : « Il suffit d’un obus pour trancher la question ».

Un fil, la vie, un simple fil

Fin comme une corde de violon. « Mon violon m’a sauvé la vie » écrit-il vers la fin de la guerre, avant même d’être certain qu’il en reviendrait. « Enfin dans tout cela mon sort, comparé aux destinées des anciens camarades est autrement enviable. Je sais bien qu’il y a mon violon et ce dernier très réellement m’a sauvé la vie. C’est la fable antique d’Apollon qui apprivoise les bêtes fauves. J’ai certainement obtenu davantage avec mon instrument que si j’avais eu de puissantes interventions. Les chanteurs et les poètes sont aimés des Dieux! »

La vie de Lucien Durosoir rejoint celle d’une poignée d’hommes qui, entrés en guerre comme les autres, connurent un destin exceptionnel. Le mot qu’ils emploient pour décrire leur chance : « le filon ». Ils l’ont trouvé, le filon, sans rien faire pour cela. Le filon est venu vers eux, tout naturellement.

Il a suffi que le colonel Valzi, mélomane et violoniste amateur, reconnaisse, en septembre 1915, dans la personne d’un de ses soldats, le violoniste qu’il avait entendu en concert, quelque jour entre 1903 et 1913, Lucien Durosoir.

Implacable réalité qui montre quelques hommes encore debout parmi les cadavres et les mourants. Ils sont dans l’hébétement du vacarme, de la peur rétrospective, de l’horrible bilan à constater, du chagrin à éprouver en découvrant, parmi les morts d’aujourd’hui, un camarade d’hier. C’est plus tard qu’ils mesureront leur chance. « Nous étions restés 60 heures sans dormir, sans manger et sans boire. J’ai mangé deux ou trois boites de pâté sans pain, car je n’en avais pas, mais ce que nous avons souffert de la soif, avec cette lutte, la chaleur et la poussière, c’est inimaginable. Quand nous sommes arrivés à l’arrière, on nous avait préparé de grands baquets pleins d’eau, on se jetait dessus comme des animaux. Jamais je n’oublierai les spectacles terribles auxquels j’ai assisté ».

Une bombe de paix

éclate alors dans la vie du musicien Lucien Durosoir. Elle est lancée par le colonel Valzi, désigné pour remplacer le colonel que le régiment vient de perdre, sous la forme d’une phrase : « Durosoir, si nous devons passer l’hiver ici, je veux que vous formiez un quatuor à cordes ». La situation devient surréaliste… la guerre…un quatuor à cordes… la guerre…la musique…les bruits infernaux…16 cordes fragiles frottées par de graciles archets…le génie humain invité au milieu de la barbarie, l’harmonie parmi le plus grand désordre.

Ceci n’est pas un rêve, mais une des réalités de la guerre. À partir d’octobre 1915, un petit groupe de musiciens va bénéficier de conditions privilégiées, par la volonté de la hiérarchie militaire. Autour de Durosoir, ce sont Caplet, compositeur et chef d’orchestre, Lemoine, excellent violoniste amateur, Maréchal, violoncelliste tout juste sorti du Conservatoire pour le noyau central du groupe ; puis viennent s’y adjoindre Mayer, violoniste, Magne et Cloez, pianistes, Delmas Boussagol contrebassiste et d’autres, au hasard de leurs disponibilités. Tout en assurant leur service (infirmer, brancardier, agent de liaison, colombophile), ils pratiquent régulièrement la musique en diverses formations de chambre pour lesquelles ils transcrivent de grandes œuvres du répertoire. Cependant, après les mutineries de mai 1917, les régiments ont été reconfigurés et les musiciens se trouvent séparés les uns des autres. Les conditions pour faire de la musique sont de plus en plus difficiles. Deux tendances se dessinent : à l’état-major de l’armée, les généraux estiment de leur devoir de protéger les artistes, patrimoine national. À l’état-major de la division, les musiciens rencontrent des oppositions parfois mesquines et de multiples obstacles qu’ils se plaisent à contourner. Il n’en reste pas moins que, vite connue sous le nom de « Musiciens du Général » – Mangin les ayant tout de suite pris sous sa coupe -, leur formation (de 2 à 6 musiciens) a donné nombre d’auditions durant les périodes de repos de la division, tant aux officiers qu’à la troupe, explorant tout ce que la musique classique et contemporaine pouvait offrir de richesses.

Pendant que jouent les musiciens, des officiers crient « Feu ! », des soldats meurent, des obus s’écrasent sur des tranchées. Ceci est-il normal ? La dimension d’anormalité que nous ressentons est liée à l’irruption d’un événement civil dans la guerre, d’un événement artistique dans la tuerie, qui proclame la liberté d’être contre l’obligation de mourir. Tant que résonne la musique dans les demeures où l’Etat Major s’installe, un nouvel ordre s’impose au monde qui relègue la guerre au second plan. Aux officiers qui commandent l’assaut, les musiciens ouvrent les espaces célestes de la musique ; ils imposent la création dans un monde où la destruction a tous les droits. Ont-ils eux-mêmes perçu la dimension symbolique de leur situation ? Sans doute non. Leurs témoignages disent qu’ils ont eu, avant tout, le sentiment de prendre une revanche sur la guerre, sur l’inculture, la médiocrité et la barbarie. Ils ont été heureux de retrouver leur statut d’artistes, dans la conscience claire que celui-ci leur sauvait la vie. Cent ans plus tard, nous comprenons que, dans cette guerre destructrice que personne ne maîtrisait plus, ils ont mis les officiers en présence de ce que l’humanité a de plus respectable : la création. Ils se sont affranchis de leur condition dans un milieu où l’obéissance à l’ordre hiérarchique et l’acceptation de son sort, quel qu’il soit, est la règle imprescriptible, réalisant – peut-être à leur insu – le choc frontal entre la beauté et l’horreur, le matériel et le spirituel, l’homme néantisé et l’objet sacralisé.

Puis la paix est venue

et avec elle l’heure des tragiques bilans, les retours déjà désespérés des « gueules cassées », les retrouvailles avec un monde qui n’est plus celui d’avant, et qui peut même être hostile. Au travail, la place que l’on occupait est déjà prise par un plus jeune, un moins abîmé, un plus utile au pays ; combien ont dû avoir le sentiment que leur temps était fini ? Revenir de la guerre, pourquoi, si l’on ne veut plus de vous, s’il n’y a plus de place pour vous ? Que sert d’avoir été un grand violoniste, si l’Europe est blessée, en ruines, si ses peuples sont encore emplis de haine, si elle est devenue inhabitée par l’art et inhabitable pour les artistes ? À 20 ans, à 30 ans, on peut encore espérer se reconstruire et c’est ce que réussirent Maréchal et Delmas Boussagol qui devinrent solistes et professeurs au Conservatoire. Mais à 41 ans, on n’a plus le même dynamisme, le même élan, la même confiance. Durosoir a rêvé un temps, avec ses compagnons de guerre, de partir s’installer aux États-Unis, où tant de musiciens français allèrent remplacer les Allemands dans les grands orchestres de Boston, de Chicago. Et il allait, en effet, partir à Boston quand sa mère, sa seule famille et son soutien indéfectible depuis quatre décennies, se fracture bassin et col du fémur. Il restera donc. Fini les rêves de reprise des concerts, là ou ailleurs. La vie de Paris, superficielle et frivole, où le talent doit passer sous les fourches caudines de la mondanité, il n’en veut pas. Il se tourne alors délibérément vers l’autre de ses anciens rêves : composer. Composer, mettre en œuvres les musiques accumulées dans son imagination durant les nuits de solitude, durant l’attente dans les tranchées lors des premiers mois de la guerre, durant les discussions avec l’ami Caplet, compositeur.

Lucien est ainsi revenu près de sa mère dans leur maison de Vincennes et il commence à composer. Démobilisé en février 1919, Lucien Durosoir se retrouve en Bretagne l’été suivant. Parmi ses brouillons de musique, il retrouve cette fugue de Bach dont il avait commencé la copie à Port Lazo, le 31 juillet 1914, il en terminera la copie le 10 août 1919. À Vincennes ou ailleurs (la chère Bretagne, le midi, le sud-ouest), plusieurs œuvres majeures voient ainsi le jour en quelques mois : les « fruits mûrs » qu’il avait promis de donner dès son retour : les Cinq Aquarelles pour violon et piano, le premier quatuor à cordes, le Poème pour violon, alto et piano, le deuxième quatuor à cordes, le Caprice pour violoncelle et harpe, la sonate Le Lis, Légende pour piano, Le Balcon, « pour cordes vocales et instrumentales », Déjanira, poème symphonique. L’imagination musicale s’avère fertile, le style s’affermit et se personnalise, les brouillons s’entassent. Pas d’intention de les publier, pour l’instant du moins.

Rester à Vincennes ? La question se pose de manière cruciale en décembre 1921, lorsque Louise subit un accident qui la rend impotente. Pourquoi ne pas rechercher un séjour nouveau, confortable, au climat agréable, au cadre plus beau qu’une ville de la couronne de Paris ? Pourquoi ne pas explorer le beau pays de France que l’on a tant défendu pendant plus de quatre années de guerre ? Oui, ils partiront, malgré les difficultés considérables dues à l’infirmité de la mère. Mais Lucien en a vu d’autres et il n’hésite pas. L’itinérance commence alors, à la recherche du lieu où ils pourront élire définitivement domicile. Un lieu calme et discret dont le climat convienne à l’infirme qui souffre de rhumatismes. Plusieurs séjours sont tentés à titre d’essai : Bourbonne les Bains, Bormes (qui n’était pas encore « les Mimosas »), Nyons, Hendaye, Plouézec, Vieux-Boucau : ils sillonnent ainsi la France des lieux accueillants, songeant même aux bénéfiques eaux thermales. Ici c’est le mistral qui les dissuade, là c’est la trop grande humidité, ailleurs les hivers rigoureux. Dans chacun de ses séjours successifs, Lucien est resté plusieurs mois, non seulement pour éprouver la qualité de la vie, mais aussi pour trouver le temps de composer : le Quintette pour cordes et piano est commencé dans un premier séjour à Bormes au printemps 1923 et terminé à Nyons dans la Drôme où est, aussitôt, commencée Idylle pour quatuor d’instruments à vent. Nous sommes en hiver 1924. La sonate Aube, pour piano, est entièrement écrite à Hendaye au cours d’un deuxième séjour, en 1926. Finalement, c’est un tout petit coin des Landes qui séduit Lucien, un village un peu perché, d’où l’on voit se déployer la superbe chaîne des Pyrénées aux couleurs changeantes, quand elles veulent bien se dévoiler aux regards admiratifs.

La maison de Bélus

est acquise en 1925 ; les travaux de remise en état durent plusieurs mois, dirigés par le curé du village devenu un ami. Le village est charmant, quoiqu’un peu archaïque… La maison, dite « Les Chênes », est clôturée par un mur blanc surmonté d’une grille un peu rouillée. Des fenêtres du haut on voit les Pyrénées. Il y a un grand jardin dans lequel Lucien se promet de planter un verger. La salle de bains est bien la seule à des kilomètres à la ronde, tout comme le groupe électrogène. On ne se séparera pas tout de suite de la maison de Vincennes qui ne sera vendue qu’en 1938. Lucien aménage sa bibliothèque dans une petite pièce où il aime se retirer pour composer. Sans doute y passe-t-il des heures, car sa production musicale ne cesse de s’accroître. De 1927 à 1937 s’enchaînent dix années d’intense activité créatrice, au cours desquelles naissent les œuvres de la plus grande maturité du compositeur. On dirait que quelque urgence le pousse à écrire. A-t-il l’intuition de la brièveté du temps qui reste à la paix ? Douze œuvres en dix ans, dont le seul poème symphonique Funérailles mobilise plusieurs mois, tout comme la Suite pour flûte et orchestre, dénoncent un travail acharné. Lucien ne manifeste toujours aucune de velléité de faire éditer sa musique. Louise est-elle tenue au courant de la progression de ces travaux, elle qui s’est toujours passionnée pour tout ce qui touche à son fils ? Certainement, car elle n’a pas pu faire taire sa curiosité, et son regard compétent a dû vouloir juger par lui-même… Cependant, Louise tombe malade et s’éteint en 1934. Son fils compose alors sa Berceuse pour flûte et piano qu’il qualifiera lui-même de « funèbre ».

Louise morte, c’est tout un pan de la vie de Lucien qui s’efface. Jamais il n’a vécu sans elle, elle a été son alter ego jusque dans les tournées de concert d’avant la guerre, jusque dans les lettres quotidiennes au temps du conflit. Et maintenant elle n’est plus. Il y a un autre projet qui était cher au cœur de Lucien depuis longtemps, mais qu’il n’avait pu réaliser : celui de fonder une famille. 58 ans ; n’est-ce pas déjà trop tard ? Pour d’autres, peut-être, pas pour lui. Il a vécu tant de choses que, paradoxalement, cela lui a donné confiance en son étoile. Il rencontre Hortense, une très jolie personne, née dans le village et dont la famille est fort honorablement connue. Ils se marient dès l’année suivante et Luc naît en 1936, puis Solange en 1937. Sa famille, sa chère famille, celle dont il n’osait rêver, est là, autour de lui. Ce pourrait être le bonheur. C’est le bonheur ; mais un bonheur inquiet, habité de bruits angoissants.

Des bruits de bottes

Une autre guerre ? Oui, et celle-ci, qui ne le verra pas soldat, l’appauvrira jusqu’à l’extrême difficulté. Heureusement que la campagne offre des ressources nourricières plus aisées que la ville. Ses enfants seront au moins nourris correctement. Mais il n’a plus de papier à musique. Une pénurie qui en ferait sourire plus d’un, mais qui, pour le compositeur, s’avère bien douloureuse.

Une curieuse « consolation » l’attend : tandis que l’occupant Allemand, à deux reprises, a transformé en infirmerie l’étage de sa maison, il n’est pas question de se faire connaître comme musicien et le papier à musique serait, de toute façon, resté caché ! Tous ces Allemands, on le sait, possèdent une belle culture musicale et chercheraient l’échange avec le violoniste et compositeur et qui, de plus, maîtrise parfaitement leur langue. Silence absolu, donc, sur la musique. Silence encore sur le séjour clandestin que font Mauricette et André, les deux enfants juifs envoyés par le Secours national juste avant que la maison ne soit à nouveau habitée par l’ennemi. Silence encore sur ce V innocent, qui a l’air purement décoratif, placé au-dessus des vitraux de la porte de la bibliothèque. A ses amis, il dira que ce V crie, par avance, Victoire ! Certes, la victoire et la paix reviennent, mais la pauvreté est telle qu’il lui faut se défaire de ce qu’il a de plus précieux : son plus beau violon de concert. Son Guarnerius, il va devoir le vendre. Il en pleurerait, s’il n’était pas l’homme qu’il est, revenu de tout. Le Guarnerius, mis en dépôt auprès des luthiers Emile Français et fils, se retrouvera à New York où l’on perd sa trace, sans que sa vente ait rapporté grand-chose au violoniste. Les enfants grandissent, il faudra payer leurs études. Dans la victoire du pays s’inscrit la défaite de ceux qui n’ont plus rien. Les dernières années de Lucien Durosoir seront marquées par la pauvreté et la maladie ; il trouvera l’énergie de composer encore six œuvres de petites dimensions, souvent dictées par des circonstances : c’est le cas des Trois préludes pour clavier, composées lors de la mort de Rolland, son compagnon de guerre organiste à Rouen ; de la Prière à Marie, offerte à ses enfants pour leur communion ; du Chant élégiaque, à la mémoire de la violoniste Ginette Neveu, engloutie avec le boxeur Marcel Cerdan dans la catastrophe aérienne de 1949. Il ne terminera pas la mélodie A ma mère, et la nuit tombera sur sa vie cinq ans après le Nocturne, sa dernière œuvre.

5 décembre 1955 : le jour même de ses 77 ans, Lucien Durosoir s’éteint dans sa maison de Bélus. Son fils a publié ses lettres de guerre et a, par l’édition et l’enregistrement de ses œuvres, rendu à sa musique l’hommage qu’elle mérite. ◊

Histoire d’une vie, format Pdf

Dossiers

CATALOGUE DES ŒUVRES

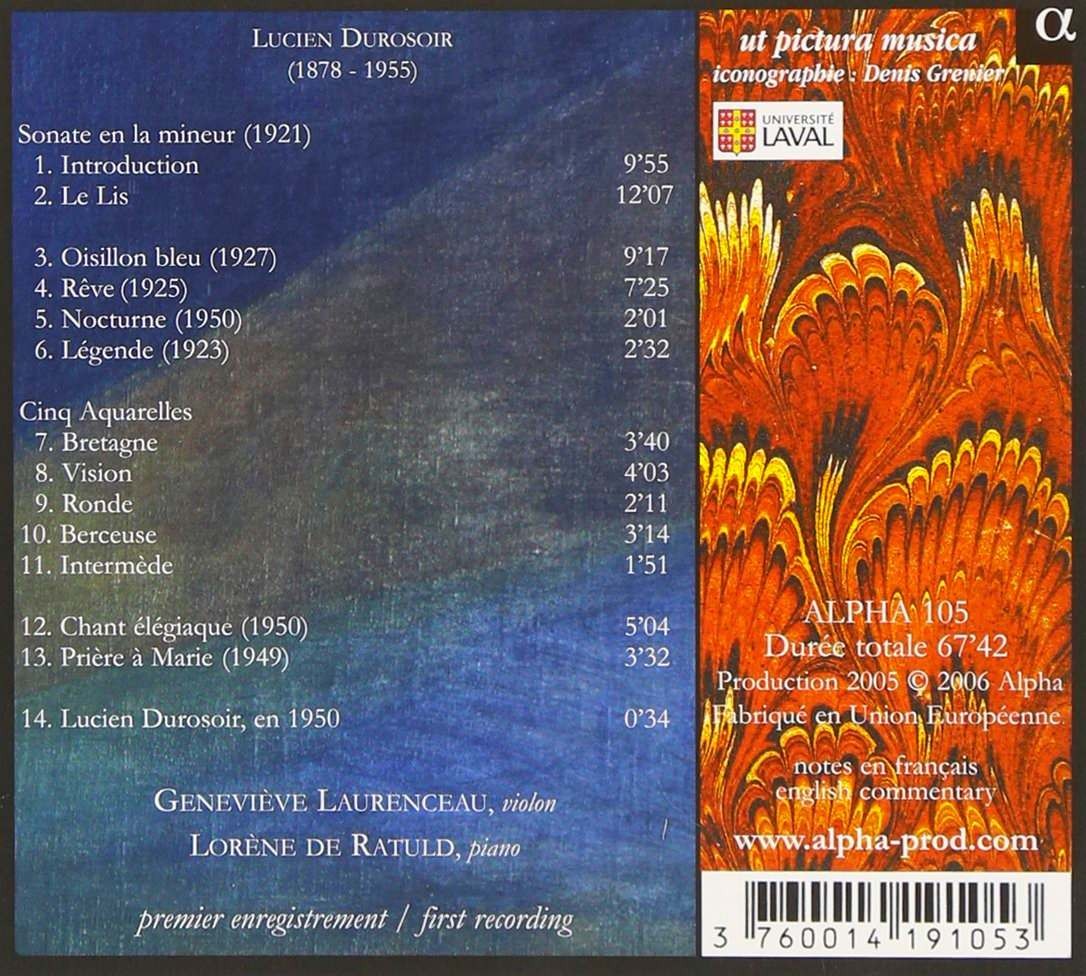

- Cinq aquarelles pour violon et piano (Bretagne, Vision, Ronde *, Berceuse *, Intermède), 1920. [* Ces deux pièces sont également transcrites pour violoncelle et piano]

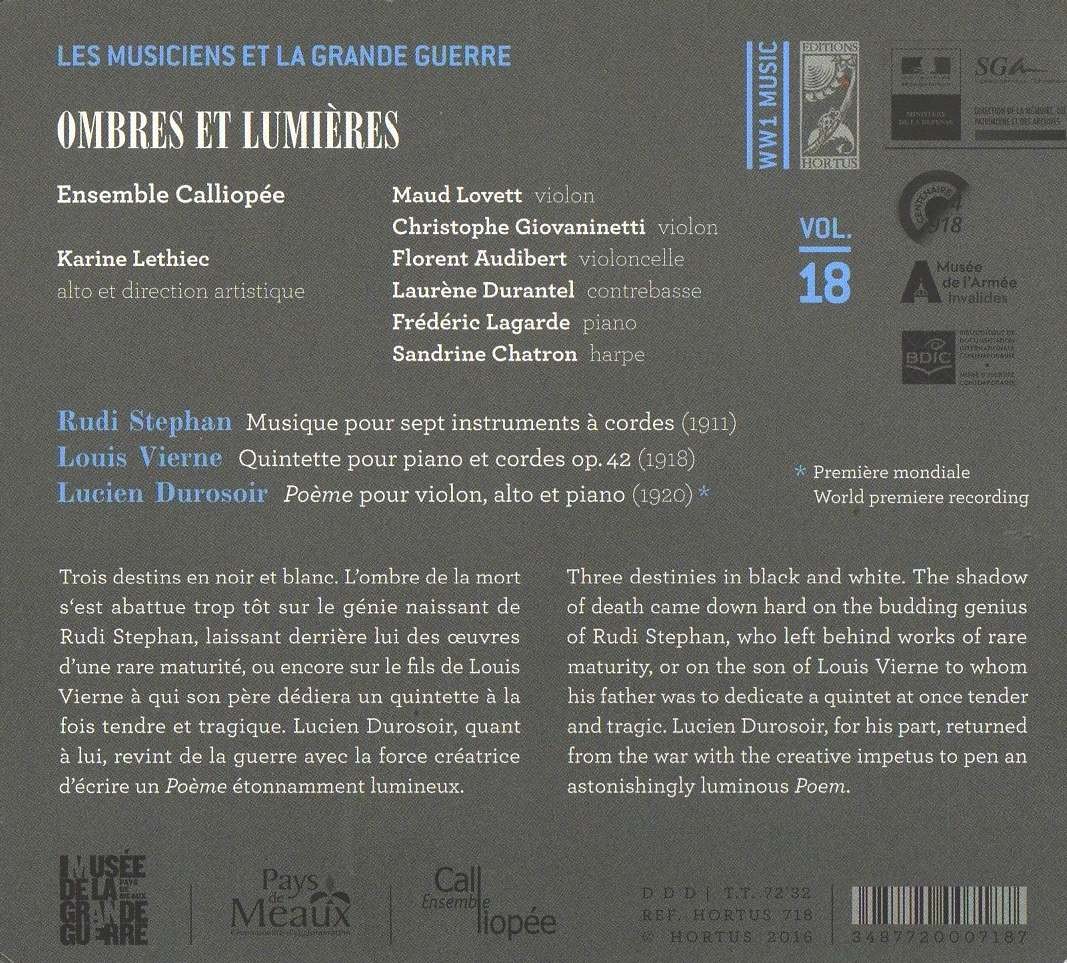

- Poème pour violon et alto et piano *, 1920. [* Cette œuvre a été orchestrée].

- Poème pour violon et alto et piano avec accompagnement d’orchestre *, 1920.

- Premier Quatuor à cordes en Fa mineur, 1920. [il existe une version pour orchestre de chambre de l’adagio].

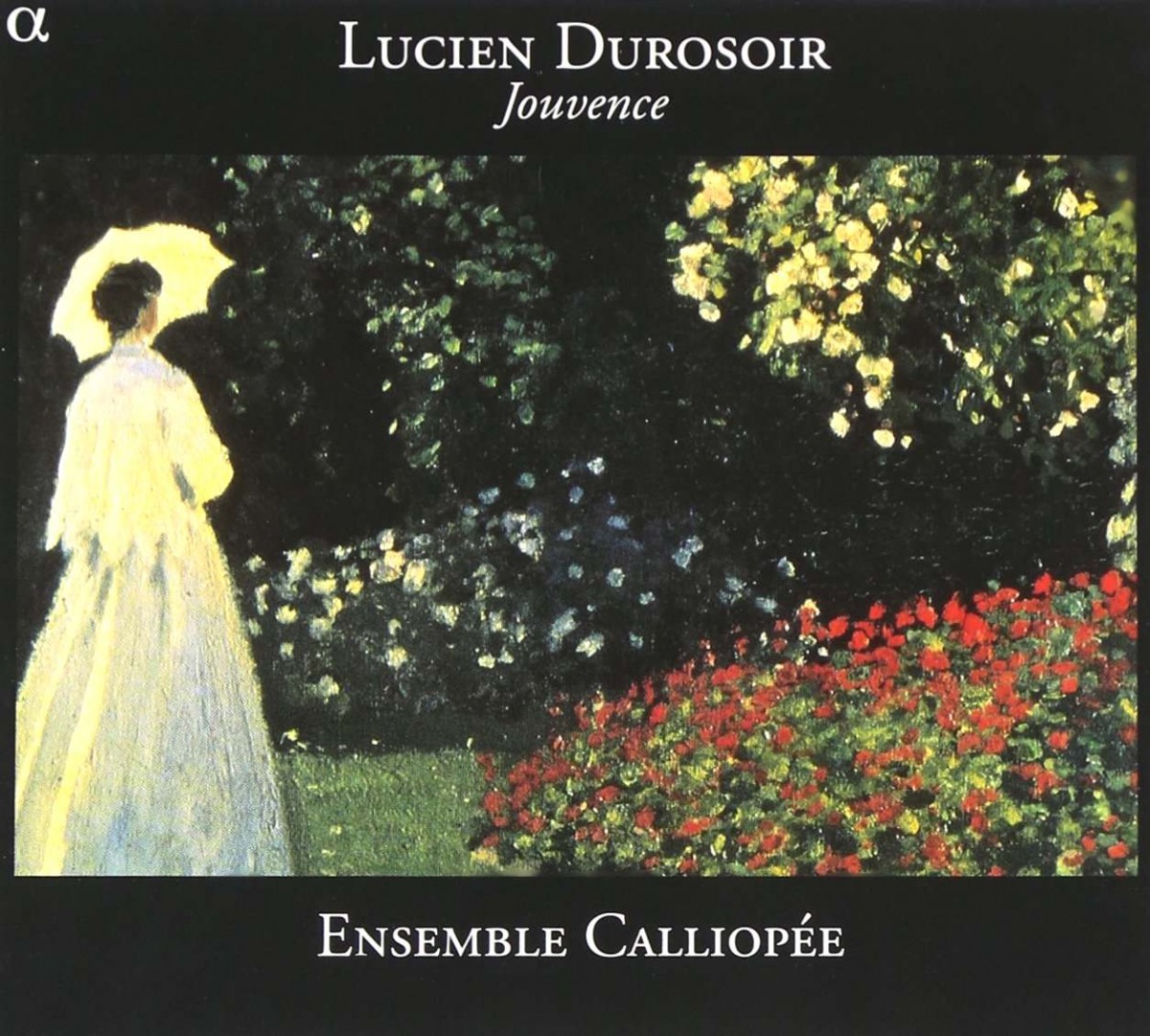

- Jouvence, fantaisie pour violon principal et octuor *, 1921. [* Cette œuvre a été transcrite pour violon et piano].

- Caprice pour violoncelle et harpe, 1921. [Il existe une transcription pour violon et violoncelle].

- Le Lys, sonate en la mineur pour piano et violon, 1921.

- Second Quatuor à cordes en Ré mineur, 1922.

- Légende, pour piano, 1923.

- Déjanira, étude symphonique sur un fragment des Trakhiniennes de Sophocle, 1923.

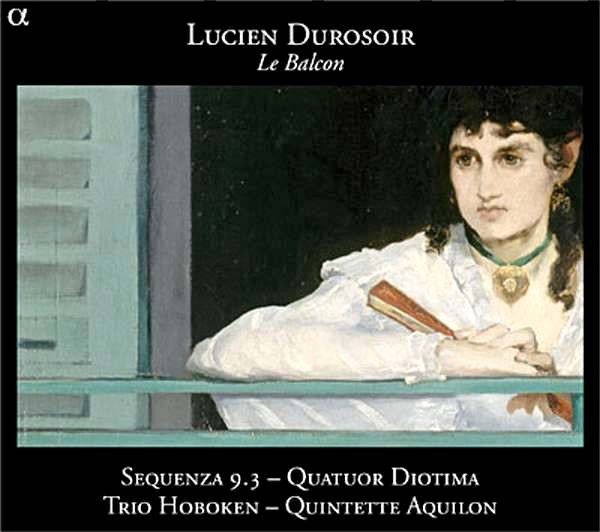

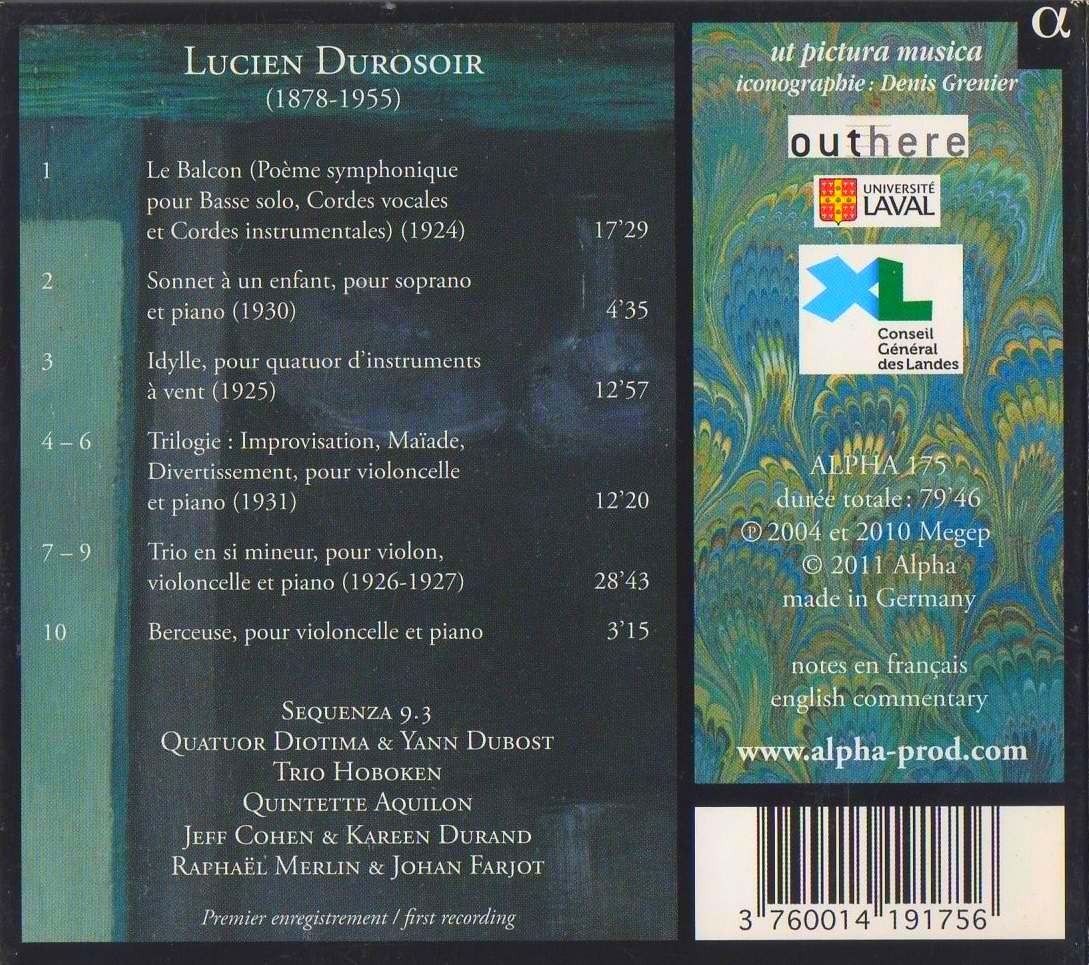

- Le Balcon, poème symphonique pour basse solo, cordes vocales et instrumentales*, 1924. [* Cette œuvre a été transcrite pour voix et piano].

- Quintette en Fa majeur pour piano et quatuor à cordes, 1924-1925.

- Idylle pour quatuor d’instruments à vent : flûte, clarinette, cor en Fa, basson, 1925.

- Rêve pour piano et violon, 1925.

- Aube, Sonate d’été, pour piano, 1925-1926

- Trio en Si mineur pour piano, violon et violoncelle, 1926-1927.

- Oisillon bleu, bref poème pour piano et violon, 1927.

- Funérailles, suite pour grand orchestre, 1927-1930.

- Sonnet à un enfant pour chant et piano, 1930.

- Divertissement, maiade et improvisation, pour violoncelle et piano, 1931.

- Suite pour flûte et petit orchestre, 1931.

- Prélude, Interlude Fantaisie pour deux pianos, 1932.

- Troisième Quatuor à cordes en si mineur, [1933-1934].

- Vitrail, pièce pour alto et piano, 1934.

- Berceuse pour flûte et piano, 1934.

- Au vent des Landes pour flûte et piano, 1935.

- Fantaisie pour cor, harpe et piano, 1937.

- Trois préludes (deux pour harmonium, un pour grand orgue), 1945.

- Incantation bouddhique pour cor anglais et piano, 1946.

- Nocturne pour piano, 1949.

- Prière à Marie pour violon et piano, 1949.

- Improvisation sur la gamme d’ut pour piano et instrument mélodique, 1949.

- A ma mère, pour chant et piano, 1949.

- Chant élégiaque à la mémoire de Ginette Neveu, pour violon et piano, 1950.

BIBLIOGRAPHIE

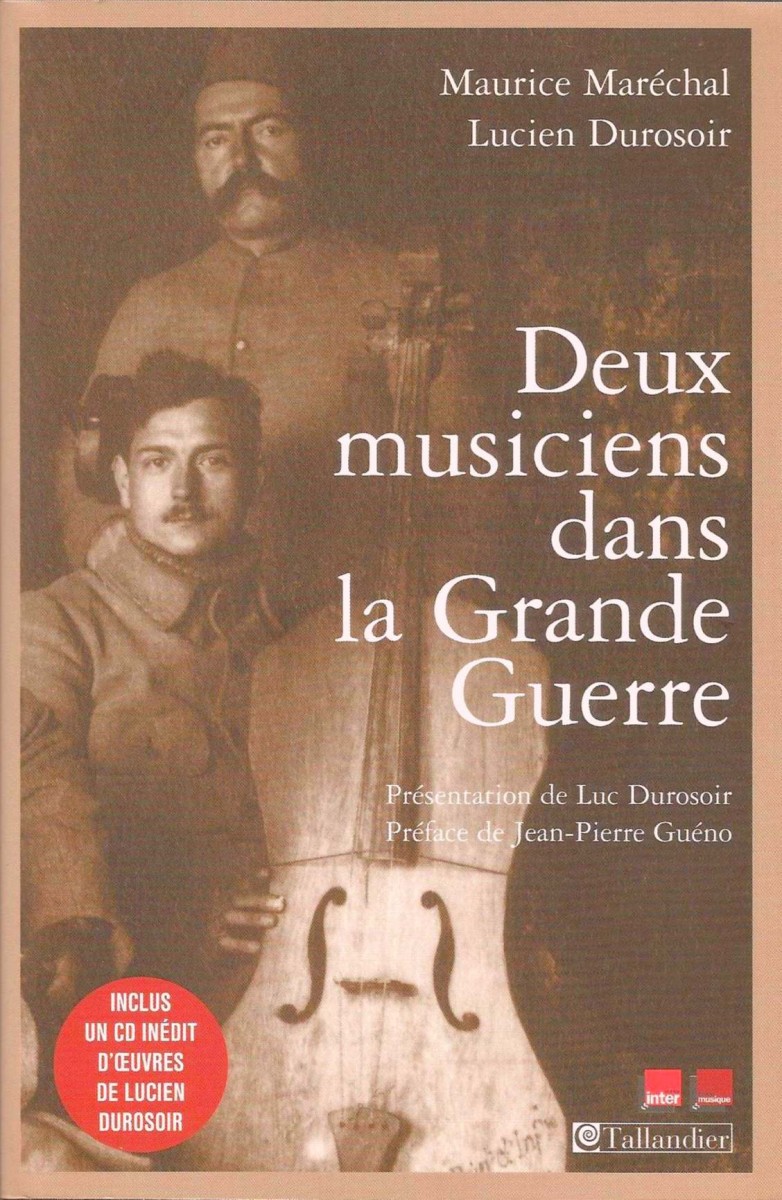

- Deux musiciens dans la Grande Guerre. Lucien Durosoir – Maurice Maréchal. Sous la direction de Luc Durosoir. Paris, Tallandier/Radio-France, 2005.

- « Lucien Durosoir (1878-1955). Un destin banal, une vie singulière » Georgie Durosoir in Bulletin de la Société de Borda, n°478, 2005.

- « Lucien Durosoir et l’ermitage des Landes » Georgie et Luc Durosoir in Bulletin des Amf, n° 9, 2006.

- La Grande Guerre aujourd’hui. Actes du colloque d’Agen-Nérac, 2008. Sous la direction de A. Lafon, D. Mastin, C. Piot. Éditions d’Albret, 2009. Georgie Durosoir « La musique comme survie ».

- La Grande Guerre des musiciens. Actes du colloque de Péronne, 2007, sous la direction de S. Audoin-Rouzeau, E. Buch, M. Chimènes, G. Durosoir. Lyon, Symétrie, 2009. Georgie Durosoir « L’irruption magnifique ».

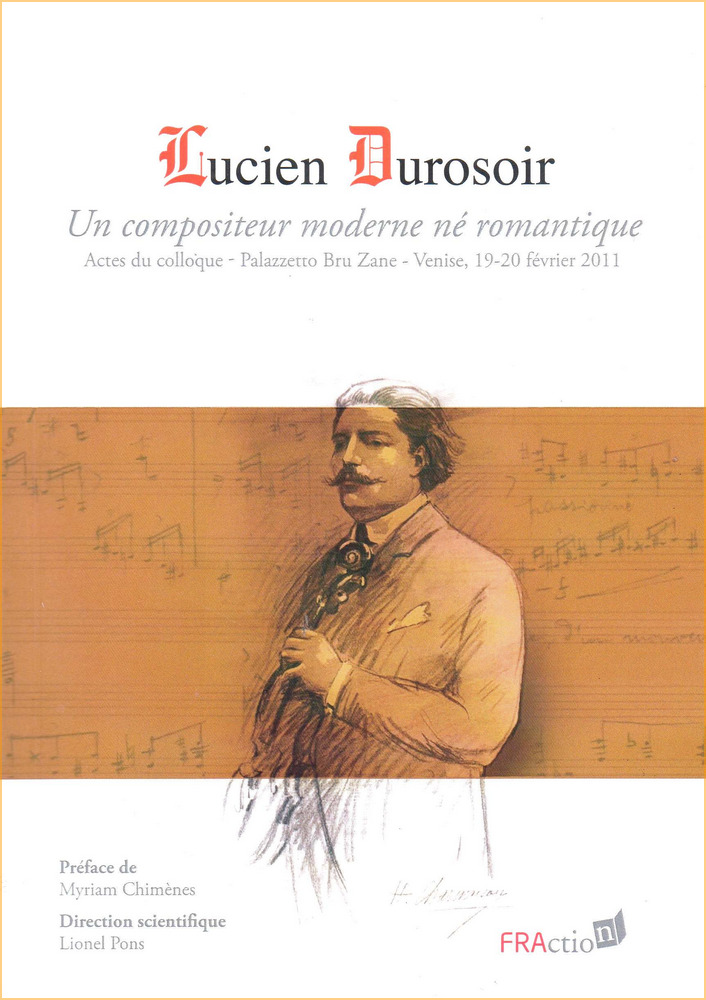

- Lucien Durosoir : Un compositeur moderne né romantique. Actes du colloque de Venise (Palazzetto Bru-Zane), février 2011. Textes réunis par Lionel Pons. Albi, éditions Multilingues Fraction, 2013. G. Durosoir « Lucien Durosoir : né romantique ». Lionel Pons « Entretien avec Luc Durosoir ».

- La Grande Guerre en musique. Vie et création musicales en France pendant la première guerre mondiale. Sous la direction de Florence Doë de Maindreville et Stéphan Etcharry. Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 2014. L. Durosoir « Le Quintette du Général. Conditions matérielles et morales d’une pratique musicale au front (1915-1918) ».

- Mon violon m’a sauvé la vie– Destins de musiciens dans la Grande Guerre. Catalogue de l’exposition du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux (juin-décembre 2015), sous la direction de Georgie et Luc Durosoir. Paris, Liénart, 2016.

|

|

|

Portfolio

Extraits de presse… Ils ont écouté !!

Le Devoir, 21-22 juin 2008 (Montréal- Canada), Christophe Huss

Le Monde de la Musique, n° 333 juillet-août 2008, Jacques Amblard

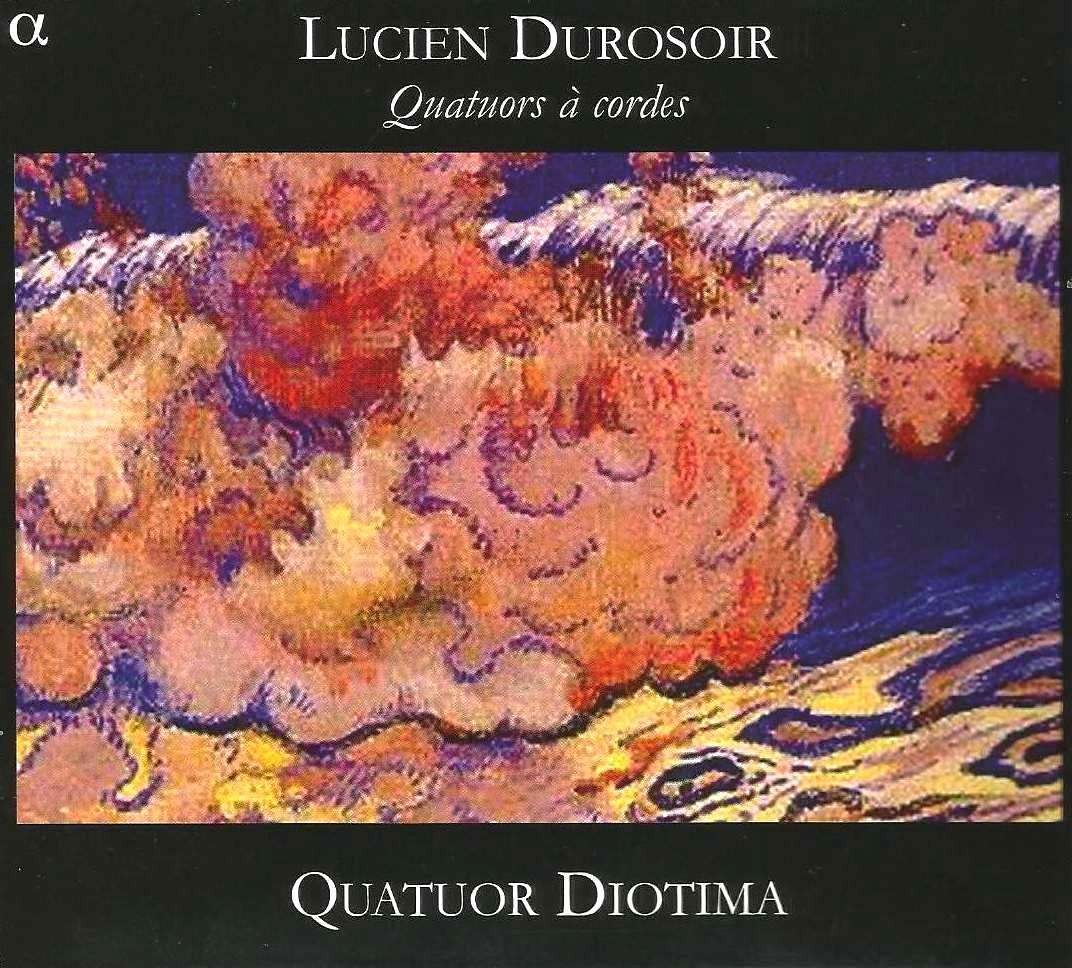

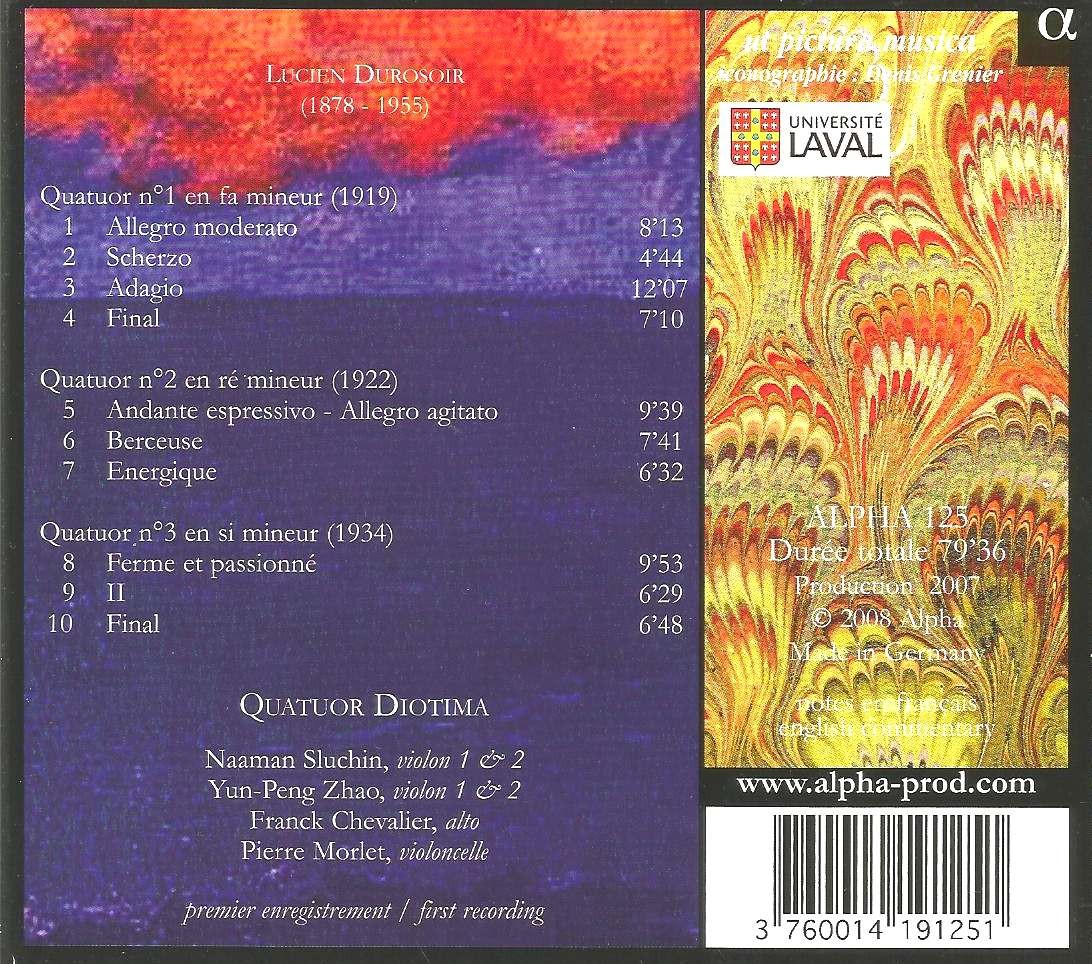

« Ces quatuors, composés dans la fièvre par un élève de Charles Tournemire tout juste revenu de la Grande Guerre méritent réellement le détour. La liberté des lignes, de l’harmonie, échappe de façon étonnante aux univers français de cette période, à Debussy et Ravel autant qu’aux néoclassiques. On croirait retrouver le souffle infini de Chostakovitch, surtout quand Lucien Durosoir se fait sombre, lent et chromatique (ainsi dans l’Adagio du Premier Quatuor). […] Surtout on reconnaît là un maître, dès le Premier Quatuor, dans cette façon de construire des mouvements aux types d’écriture bien contrastés, comprenant notamment un scherzo vraiment original et un finale brillantissime. Le départ du Troisième Quatuor est digne de Stravinsky, son second mouvement, avec ses glissades, de Bartók et encore de Chostakovitch. Tout cela est presque désespérant ; comment se fait-il qu’on en soit encore à ne parler, pour cette période de notre histoire, que de Ravel et des amusantes tentatives du groupe des Six ? Durosoir doit absolument être redécouvert. »

Classica Répertoire, n°104 juillet-août 2008, Jacques Bonnaure

« Avant la parution, l’an dernier de la musique pour violon et piano de Lucien Durosoir (Alpha), je n’avais jamais rien entendu de ce compositeur révélé par la Grande Guerre, jamais enregistré et que l’on ne connaissait que par ses lettres du Front publiées en 2005. A l’époque, plusieurs tendances structurent la musique française: un néoclassicisme plus ou moins académique, en perte de vitesse, un post-romantisme formaliste dominé par les derniers tenants du “franckisme”, un courant influencé par les recherches harmoniques de Claude Debussy, et enfin une jeune génération décomplexée, dont le groupe des six constitue le meilleur exemple. Lucien Durosoir ne s’inscrit dans aucune de ces tendances. […] La musique de Durosoir est en effet marquée par une très grande science formelle, … mais en même temps par un impact émotif immédiat. Comme dans les quatuors de Beethoven, la science la plus aboutie ne tombe jamais dans le formalisme pédant, et l’émotion la plus profonde ne s’exprime jamais dans le kitsch de l’affection. Surtout, les développement ne sont jamais ennuyeux car toujours imprévisibles. Durosoir a un sens aigu de la dramatisation du discours. Il se passe sans cesse quelque chose de neuf dans sa musique. Il n’est donc pas exagéré de considérer ces trois quatuors comme les plus réussis de leur époque. »

Bulletin de musicologie 149, septembre 2008, Jean-Marc Warszawski

AUDIOPHILE AUDITION (USA), Published on October 25, 2008, Steven Ritter

« The three string quartets were composed over a 14 year period…. These are all intensely focused pieces with a sense that no notes are wasted; everything he writes has meaning, and one comes away from these works feeling that you get your money’s worth from an hour’s worth of listening, with nothing superfluous thrown in to waste your time. I am not saying that these pieces inspired that same kind of immediate gratification and even love that the quartets of the above « impressionists » command; but given time and enough repeated hearings, there are lots of things to seduce your emotions and cause you to return to these pieces again and again, always finding something new each time. »

DIVERDI, sept. 2008, Jean Marie Viardot Un extemporáneo

« Sorprende al escuchar estas obras -de densa elaboración, refinadas texturas sonoras y minucioso encaje contrapuntístico- lo alejado que su autor se muestra de lo que entonces era norma entre los músicos franceses de la época. Ni heredero de los impresionistas, ni epígono de la escuela franckista, ni próximo a los jóvenes neoclásicos que entonces surgían con fuerza, Durosoir, alumno de Tournemire y amigo de Caplet, se muestra tan independiente y, en cierta medida, extemporáneo, como ellos. »

_______________________________

Traduction : «On reste surpris, en écoutant ces œuvres — à l’élaboration dense, aux textures sonores raffinées, aux minutieux jeux d’emboîtement contrapuntique — de constater à quel point l’auteur se montre éloigné de tout ce qui constituait la norme parmi les compositeurs français de l’époque. Ni héritier des impressionnistes, ni épigone de l’école franckiste, ni proche des jeunes néoclassiques qui surgissaient à l’époque avec force, Lucien Durosoir, élève de Tournemire et ami de Caplet, se montre aussi indépendant et, dans une certaine mesure, aussi hors du temps qu’eux.»

GRAMOPHONE, April 2007, Ivan March

« DUROSOIR A small but remarkable output : this Frenchman deserves greater recognition. […] Durosoir is a name to reckon with. »

Musicweb-international.com 2016, Nick Barnard

Again, Hortus has produced a disc of great musical worth. Each of the three pieces vies with the others for pre-eminence. Placing the Durosoir last strikes me as a little touch of genius – its transfiguring serenity bringing touching closure to a disc of much pain and loss. »

Extraits de presse… Ils ont lu…

Républicain Lorrain, 19 février 2006, A.G.

LA DÉCOUVERTE DE LUCIEN DUROSOIR

Lionel Pons, Marseille, Décembre 2006

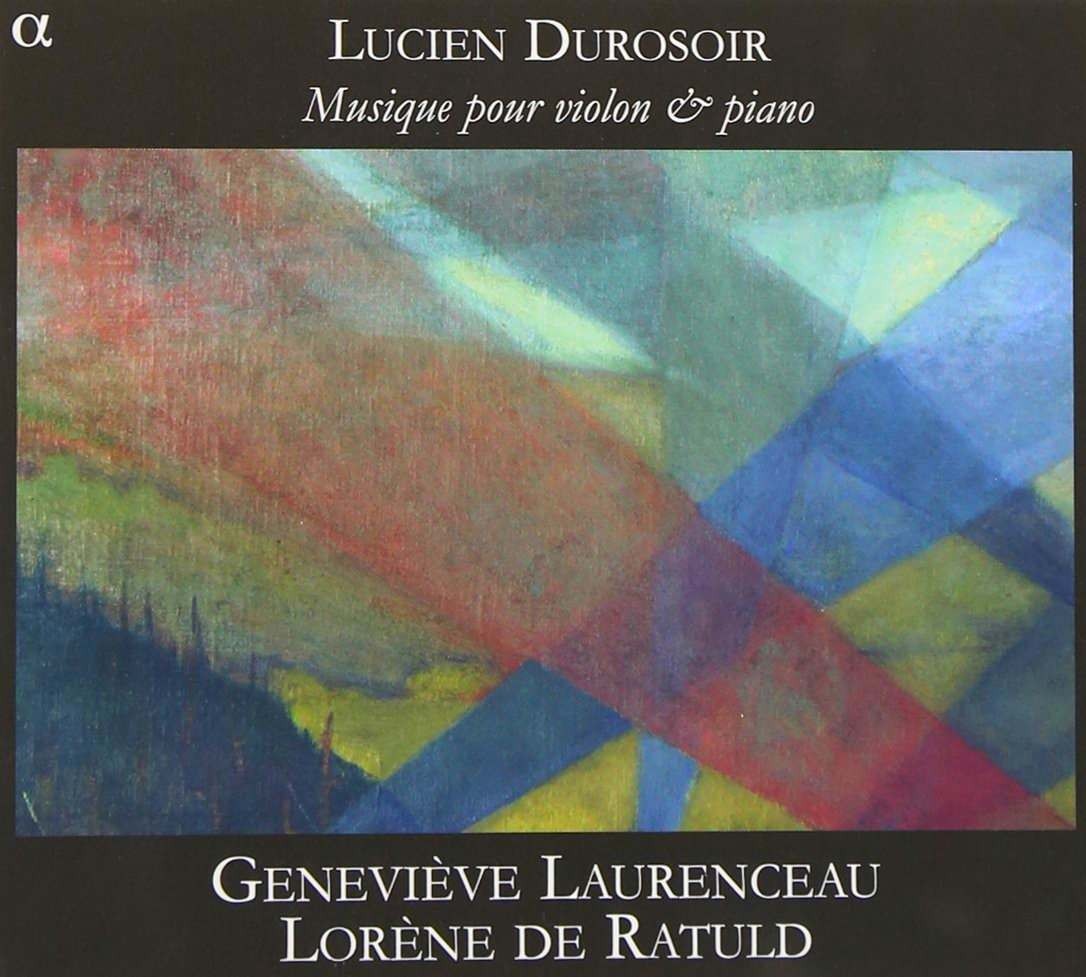

La parution récente du CD rassemblant les œuvres pour piano et violon ainsi que quelques pièces pour piano de Lucien Durosoir nous a permis de prendre contact avec une musique pour le moins rare. Or, même si les politiques discographiques aventureuses sont de plus en plus rares, toutes les découvertes n’ont pas, loin s’en faut, le même intérêt et le même impact que celles-ci. À l’évidence, le parcours de Lucien Durosoir, tard venu à la composition (ce en quoi il n’est pas une exception dans sa génération, le cas d’Albert Roussel présentant des similarités) n’est pas celui d’un dilettante doué, mais d’un artiste conscient de ses buts et de ses moyens.

La démarche du compositeur ne doit rien ni à de talentueux travaux d’école, ni au délassement d’un homme occupé. La caractéristique la plus saillante en est la nécessité, et même si le terme peut paraître incongru, il ne s’en trouve pas de plus exact pour définir un art qui ignore délibérément le geste décoratif gratuit. En ce sens, la sonate Le lis pour violon et piano qui ouvre le CD est particulièrement éclairante. La fermeté du dessin architectural se double d’une particulière sûreté de trait dans les propositions thématiques. Lucien Durosoir y combine la notion de contraste, d’essence beethovénienne, qu’il se garde bien de renier, et celle plus subtile encore d’un dessein poétique lié à des émotions profondes, des élans du cœur que tout un chacun peut partager sans qu’un programme précis ne doive obligatoirement être formulé. Conçue comme celle de Florent Schmitt en deux mouvements enchaînés, cette sonate se situe également à bonne distance de l’orbe néoclassique. Lucien Durosoir ne retient de la forme sonate que ce qui correspond à sa nature profonde, à savoir le geste constructeur, mais il ne se place jamais dans une démarche de stylisation qui viendrait l’inféoder à son modèle. Ni pastiche, ni jeux de miroirs comme l’est la Symphonie en ut de Stravinsky, la Sonate « Le lis » présente la qualité d’un matériau travaillé mais dont les lignes et veines brutes sont restées intactes.

Lorsque la plume de Lucien Durosoir s’infléchit vers une potentialité descriptive, comme dans les Cinq aquarelles pour violon et piano, elle s’attache bien plus à faire entrer l’auditeur en résonance, au sens physique du terme, avec une ambiance, qu’à mobiliser des moyens musicaux pour démarquer un modèle naturel ou faire œuvre d’imagier. Le compositeur nous fait pénétrer par-delà les images, au seuil d’une dimension que les mots comme les yeux seraient insuffisants à suggérer. Là se trouve précisément ce qui fait le prix de cette musique discrète et profonde, cette capacité à faire accéder l’auditeur à cet espace intérieur qui lui échappe. Ce faisant, elle tend à réaliser cet idéal classique bien plus que tant d’ouvrages de caractère épigonal qui auront été composés durant la même période.

Sur le plan du langage, la position de Durosoir est également singulière. La notion d’échelle reste au centre de sa démarche. Mais il ne se situe ni dans l’orbe modale professée par Maurice Emmanuel, ni dans l’obédience à une stricte grammaire tonale. Durosoir base ses courbes mélodiques sur l’utilisation d’une gamme dont certains degrés se trouvent altérés (c’est-à-dire un mode), sans pour autant rechercher la couleur spécifique d’un mode comme peuvent le faire Emmanuel ou Roussel. Il conserve une notion de polarité forte, et par voie de conséquence le fort pouvoir d’appel à résolution que constitue le demi-ton supérieur ou inférieur des constituants de l’accord parfait. Le résultat est que le langage de Durosoir peut faire abstraction d’un certain nombre d’impératifs harmoniques de résolution, parce qu’ils demeurent sous-entendus et que de là découle l’équilibre du langage. S’il revêt les apparences de l’atonalité, le point de vue de Lucien Durosoir ne vise en rien à supprimer tout phénomène gravitationnel entre les différents degrés de l’échelle considérée, mais à mettre en œuvre cette gravitation d’une manière différente. Au niveau harmonique, le compositeur use de la même crudité de langage en enrichissant chaque accord parfait (lequel fait parfois l’objet, comme chez Debussy, d’enchaînements parallèles) de notes étrangères qui tout en élargissant le panel harmonique sollicité en renforcent le sens.

L’œuvre de Lucien Durosoir conjugue, et c’est une qualité rare, la plus grande rigueur avec une ouverture sur cet espace du dedans cher à Henri Michaux. On ne peut que saluer la parution du présent CD et surtout espérer qu’elle ne constitue que le prélude à une redécouverte complète, tant la richesse de la personnalité et de l’univers révélés doivent stimuler la curiosité de tout amoureux de la musique. ◊

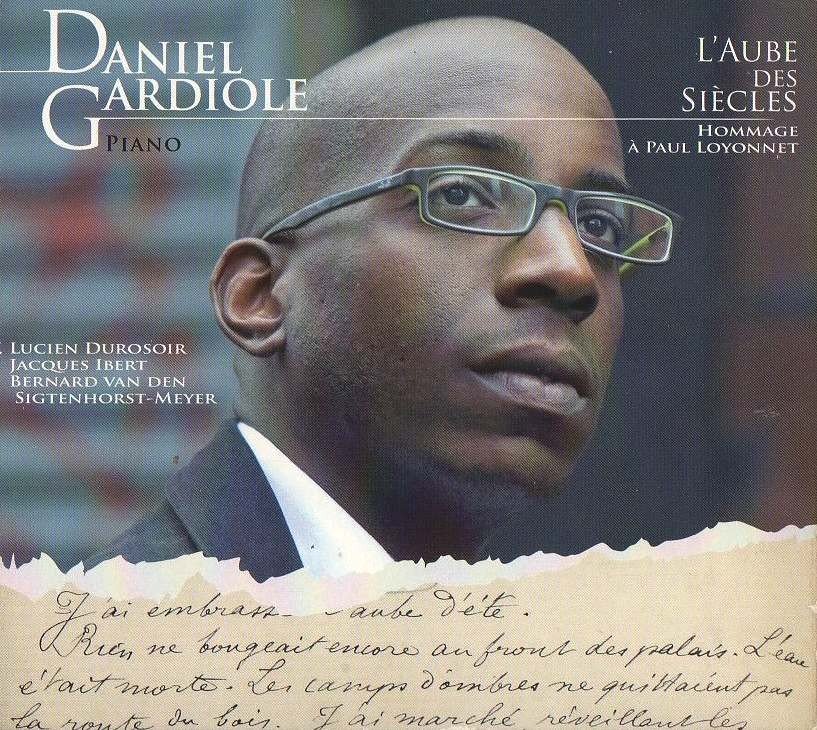

DISCOGRAPHIE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Partager sur :